薬剤部

調剤部門

電子カルテシステムを導入し、外来・入院処方に関して内容を確認のうえ、調剤を行います。

1日400-500枚の処方せんがあるため、薬剤助手の積極登用と機械化を進めています。

散剤は、電子天秤と分包機がオーダリングと連動しています。秤量から分包までの安全支援が行われています。

また、調剤室の薬品は、バーコードに対応したハンディ端末で発注・管理されます。

吸入薬、インスリン自己注射、麻薬や抗がん剤の外来初回患者については、使用方法や注意点を、薬剤師が丁寧に説明いたします。

注射調剤部門

アンプルピッカーを導入し、患者様ごとに注射薬は個人セットして病棟に払い出しています。

払い出し時には、配合変化などにも注意を払っています。

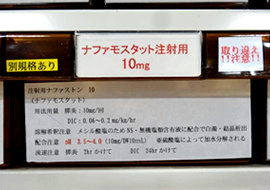

製剤業務

院内製剤は、その使用目的に応じ①調剤の準備を目的とするもの、②患者の診断・治療を目的とするもの、③医療に用いるが患者さまの治療・診断目的ではないもの、に分けられます。調剤業務の迅速かつ効率化を図るために、予製の製造を行うものから、全く新たな薬剤を製造することなど多種多様です。

当院の製剤業務では外用剤(軟膏剤、点眼剤、点耳剤、消毒剤)、注射剤などあらゆる剤形の院内製剤を製造しています。

また無菌的な操作が可能なクリーンベンチ、高圧蒸気滅菌を行うオートクレーブ、軟膏の混合の迅速化を可能とする自動混合器なども兼ね備えています。

化学療法部門

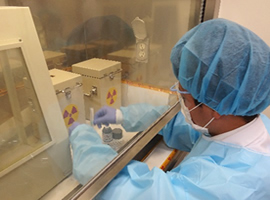

注射用抗がん剤調製業務

抗がん剤の治療を受けている患者様に対し、がん専門薬剤師や外来がん治療認定薬剤師などが中心となり抗がん剤の投与計画のチェックや、無菌調製にまで関与しています。

抗がん剤の調製は、薬剤部内に設置された安全キャビネットで無菌的に行っています。

調製を行う薬剤師は専用ガウンを着用し、専用手袋やマスク、ゴーグルを装着しています。

外来での化学療法に関しては、抗がん剤以外にも、前投薬で用いられる一般薬の調製も行い通院されている患者様の待ち時間を可能な限り短縮できるように努めています。

外来化学療法室での薬剤管理指導業務

ベッドサイドにて抗がん剤投与中の患者様の状態を確認し、安全に治療が受けられるようサポートしています。具体的には、外来で抗がん剤治療を受患者様とご家族に対し、治療について理解し、安心して治療を続けていただくために、抗がん剤の効果や副作用について説明をしています。さらに日常生活で副作用を予防して頂く方法や、副作用が出たときの具体的な対策について説明しています。

チーム医療

当院では、チーム医療にも力を入れており、化学療法室でのミーティングを定期的に実施しています。副作用モニタリング時には、必要に応じて医師に支持療法薬の提案を積極的に行っています。

放射性医薬品関連業務

長年慣例的に放射性医薬品は放射線技師が取り扱っていましたが、この状況に対し日本病院薬剤師会などから薬剤師が積極的に関与すべきとの呼びかけがあり、当院でも2018年から一部の放射性医薬品(ゾーフィゴ静注®)の調製を薬剤師が行うようになりました。現在当院薬剤部では「放射性医薬品取扱いガイドライン」に則り、放射線技師と連携し、より安全に放射線治療が行えるよう取り組んでいます

治療薬物モニタリング(TDM)

バンコマイシンについてTDMを行っています。医師から依頼を受け初回投与設計を行ったり、薬物血中濃度結果を受け維持投与設計などに関して介入を行っています。

バンコマイシン開始時は投与後3日目(5does)でのトラフ値(投与直前30分以内)採血を依頼します(腎機能正常者)。血中濃度判明後は治療効果や目標トラフ値、AUC/MIC24値などを算出し医師にフィードバックを行います。医師と協議を行い、継続や薬剤変更などを考えていきます。

医薬品情報室業務

医薬品情報管理室を設置し、医薬品に関する様々な情報を収集・評価し、患者さんや医療スタッフに対して情報を発信しています。

| 医薬品に関する相談応需 | 患者さまや医師、その他医療スタッフからの質問等に答えます。 |

|---|---|

| 製薬メーカー等からの情報収集 | 新薬の情報や、既存薬についての新たな情報、市販後調査結果などを収集します。 |

| 医薬品の採用・削除 | 新規採用薬、不動薬、削除薬についての院内向け情報を作成、発信します。 |

| 使用上の注意の周知 | 医薬品の使用において、その用法用量だけでなく、保管方法や管理上の注意事項等を必要な部署に周知します。 |

| 薬事委員会の開催 | 薬事委員会の事務局となり会議が円滑に進むよう準備し、決定事項を関係各位に発信します。 |

病棟業務

薬剤管理指導業務

入院患者さまにベッドサイドでお薬の説明を行っています。お薬の正しい使い方や効果・副作用について情報提供し、また副作用が出ていないかの確認を行い、お薬の飲み合わせに問題(相互作用)はないか等をチェックしています。

各病棟(3F→5F)での薬剤師の活動

| A棟 | B棟 | C棟 | ||

|---|---|---|---|---|

| 5F | 循環器内科、心臓・血管外科の病棟です。多剤併用時の薬剤適正使用やアドヒアランス向上を目指した患者教育を行います。 | 小児科病棟です。喘息の吸入指導から重症心身障害者のレスパイト入院時における服薬管理まで幅広く関わっています。 | ||

| 4F | 西 | 東 | 呼吸器、泌尿器領域の化学療法を中心に眼科患者への点眼指導や糖尿病患者への患者教育など総合的な薬学的管理に従事しています。 | 消化器内科、血液内科などがある病棟です。化学療法を中心に、特に血液領域ではcompromised hostの合併症予防にも力を入れています。 |

| 外科領域の化学療法、疼痛管理から緩和ケアまで幅広く多職種と情報をやりとりしながら患者QOL向上に努めています。 | 整形外科、腎臓内科などがある病棟です。周術期の薬学管理や腎機能の低下した患者に対する薬剤適正使用に貢献しています。 | |||

| 3F | 脳神経外科、脳神経内科などがある病棟です。てんかんや脳梗塞患者などハイリスク薬剤が使用される患者さまへの薬剤適正使用に努めています。 | 産婦人科領域の化学療法や出産を迎えたお母さんに安心安全な薬物治療を受けてもらえるように努めています。 | ||

チーム医療

チーム医療とは、医師、薬剤師、看護師、各療法士などの複数の医療専門職がチームを組んで一人の患者さまの治療やケアにあたることです。国際医療福祉大学病院では、チーム医療を特に重視しており、薬剤部でも下記のような活動に取り組んでいます。

| 緩和ケアチーム | 週1回のペースで多職種によるチームがラウンド(回診)を行い、その後のカンファレンスで緩和ケアプランについて協議しています。対象はがん患者だけでなく、心不全患者やせん妄患者まで幅広く介入しています。薬物治療においては薬剤選択から患者個別の投与量まで医師と話し合いを行っています。 |

|---|---|

| 感染対策チーム(ICT) | 週1回の多職種による環境ラウンドと、週1回の医師(ICD)と抗菌化学療法認定薬剤師による指定抗菌薬の長期投与患者に対する適正使用評価、介入を行っています。他にも細菌検査室から血液培養陽性患者の報告があり適宜介入を行っています。 |

| 栄養サポートチーム(NST) | 週一回の病棟ラウンドを行い、低栄養患者に対する評価、治療プランを多職種で検討し、患者QOL、治療効果の向上を目指した取り組みを日々行っています。薬剤師としては適切な栄養状態評価から個々の患者状態、病態を考慮した静脈・傾腸栄養療法について評価、提案を行っています。 |

チーム医療体制

グループ制で、全部員が何らかのチーム医療に関わるように配置をしています。

カンファレンスなどチーム医療に積極的に参加しています

カンファレンス・チーム医療活動時間 2023.04.01-

| 月曜日 | 火曜日 | 水曜日 | 木曜日 | 金曜日 |

|---|---|---|---|---|

| 8:45-10:00 AST血培確認 | ||||

| 8:30-11:30 神経内科カンファ・ 回診 |

8:30-10:00 消化器内科ラウンド |

9:00-10:30 外科ラウンド 呼吸器外科ラウンド 8:50-9:30 脳外科カンファ・ 回診 9:00-10:00 |

7:30-9:00 泌尿器外科カンファ・ 回診 8:30-10:30 整形外科カンファ |

|

| DI資料作成 14:00-16:00 |

ICTミーティング 14:30-16:30 16:00-16:45 C5 眼科パス集団指導 NST 栄養評価 13:30- カンファレンス・ラウンド 15:00- |

13:30-14:30 小児科・NICU ICTカンファ 15:00-16:00 DI資料作成 14:00-16:00 |

15:00-15:30 血管外科カンファ 16:00-16:30 心外Opeカンファ |

|

| 緩和ケア ラウンド15:30- | ||||

| ICTラウンド、16:30- | ||||

骨折リエゾンサービスチーム

2022年度より新チーム医療として骨折リエゾンサービス(FLS)チームを立ち上げ活動を開始することになりました。全国的に骨粗鬆症患者は多く増加傾向にあるにも関わらず治療率は20%未満と低く治療継続率も低い水準維持しています。脆弱性骨折患者は再骨折率が極めて高く日常生活動作やQOLに大きく影響し生命予後も左右し得る疾患であり、骨折を繰り返すことで医療経済毒性も生まれるということが立上げの背景にあります。2022年度より診療報酬が追加されFLSクリニカルスタンダードに沿った治療と評価を行うことで加算が取れるようになりました。この新しいチーム医療を薬剤師としてサポートすることで患者の治療率及び継続率、QOLを向上させ、再骨折率低下に貢献できると考えています。

ICT活動

感染制御チーム(ICT)および抗菌薬適正使用支援チーム(AST)の一員として活動しています。

薬剤部のメンバー内には、1年目から認定や専門といった資格を目指して活動している部員もおり、年数の若いうちからチーム医療に従事しています。

薬剤師は毎月80名前後の指定抗菌薬使用患者及び血液培養陽性患者に対して早期から積極的に介入し、主治医をはじめとした院内スタッフと最適な抗菌化学療法を検討しています。

また、チーム内の医師や看護師、臨床検査技師などと連携し、週に1回、院内の環境ラウンドや抗菌薬適正使用カンファレンスを行います。

その他、治療薬物モニタリング(TDM)や抗菌薬使用密度の算出等、幅広く業務を行っています。

さらに、教育にも重点的に取り組み、1週間の実習生教育や、部内勉強会、症例報告会を定期的に行うなど、学生や部員の研鑽を支援しています。

サポーティブケア外来

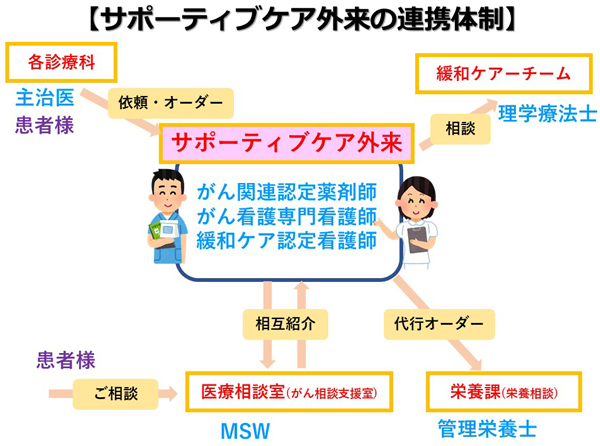

2022年1月「サポーティブケア外来」を開設した。これは、入院患者への緩和ケアチームの活動を外来患者に拡大したものである。外来で継続して治療を受けるがん患者やその家族に対して、がん専門看護師やがん専門薬剤師が中心になり、リハビリの実施、医療相談室との相互連携、MSWによる福祉サービス利用提案、栄養相談への橋渡しなど多職種連携チームが対応している。これまで手薄だった外来患者の苦痛緩和が行えることや入院患者が退院後にもシームレスにケアを享受できることは、大変好評である。国際医療福祉大学グループの医療の特色である「多職種連携」の強みを生かしつつ、特色のある医療を提供してゆきたい。

緩和ケアチーム

医師、看護師、薬剤師、栄養士、理学療法士、医療ソーシャルワーカーなどによるチーム医療を展開しています。

チームでのラウンドは、病棟への医療者のみならず、患者への安心・信頼を得ています。

治験薬管理業務

臨床試験・治験薬管理:治験管理室と連携し、治験薬の管理と調剤を行っています。

新しい薬や治療法などの有効性や安全性を調べるために人間を対象として行われる試験研究を「臨床試験」といいます。この臨床試験のうち、新薬の開発を目的として行われるものを「治験」といいます。

当院では、国際医療福祉大学治験審査委員会標準業務手順書に則り臨床研究を行っており、薬剤部が薬剤の調剤や保管を担当します。

教育活動

薬学部5年生の実務実習

薬学部5年生を対象に11週間の長期実務実習を行っています。年間20-30名の学生を受け入れています。実習の大部分を占める病棟実習ではカンファレンスなどの参加も含め、患者に深く介入していただきます。他にも病院ならではの様々な薬剤師業務を体験します。

【実習内容】病棟業務を中心に院内他部門での研鑽など多様なプログラムを組んでいます。

内服・外用薬、注射薬調剤、注射薬混合調製(化学療法含む)、DI、病棟、カンファレンスへの参加、透析室での患者介入、リハビリビリ、病理など他部署見学、手術室の薬剤管理、医師・看護師による講義など。

【例】薬学部5年生の実務実習のスケジュール

薬剤部認定資格者

| 資格名 |

|---|

| 日本病院薬剤師会病院薬学認定薬剤師 |

| 日本薬剤師研修センター認定実務実習指導薬剤師 |

| 日本薬剤師研修センター研修認定薬剤師 |

| 日本糖尿病療養指導士 |

| 栃木県糖尿病療養指導士 |

| 栄養サポート(NST)専門療法士 |

| 外来がん治療専門薬剤師 |

| 外来がん治療認定薬剤師 |

| 抗菌化学療法認定薬剤師 |

| スポーツファーマシスト |

| 肝疾患コーディネーター |

| 小児薬物療法認定薬剤師 |

| 心不全療養指導士 |

| 博士(薬学) |

| 修士(薬学) |

| アメリカ心臓協会(AHA)認定 BLS Provider |

薬剤助手について

薬剤助手へのタスクシフトを積極的に推進し、多忙な薬剤師の業務を支援します。