循環器内科

失神

失神とは

一過性の意識消失の結果、姿勢が保持できなくなるが、自然にかつ完全に意識が回復する現象と定義され、脳全体が一時的な低灌流状態に陥り、脳機能が維持できなくなり意識を失って倒れ、比較的短時間に意識が回復する現象です。

失神の頻度

日本の救急車搬送における失神の頻度は3%と言われており、Framingham研究では、一般人口の失神が発生する頻度は、1000人当たり、一年間で、6.2回であるとしており、失神は誰しもが経験しうる、ありふれた症候と考えられます。

どんな病気が失神の原因として多いのでしょうか?

2007年の日本失神ガイドラインでは失神を①起立性低血圧、②神経調節性失神、③心源性、④脳血管と表1のように、4分類しています。

表1

| 起立性低血圧 | 心原性 |

|---|---|

①自律神経障害

③循環血液量低下 出血、下痢 |

①不整脈

|

| 神経調節性失神 | 脳血管 |

|

①神経調節性失神 ②血管迷走神経反射 ③頸動脈洞過敏症候群 ④状況失神 ⑤舌咽神経・三叉神経痛 |

①盗血症候群 ②過換気 |

このように失神の原因は多岐にわたっておりますが、いずれにせよ何らかの原因で脳全体が一時的な低潅流状態となることが失神へつながります。

救急外来受診患者のデータを用いた最新の研究では、失神の鑑別診断とその頻度は表2のようになっており、神経調節性失神が頻度として最も多い失神の原因となっております。

表2

| 診断名 | 頻度(%) |

|---|---|

| 心原性 | 10.4 |

| 不整脈 | 7.4 |

| 除脈性不整脈 | 2.6 |

| 頻脈性不整脈 | 4.8 |

| 急性心筋梗塞 | 1.7 |

| 大動脈弁狭窄症 | 1.3 |

| 脳血管 | 0.8 |

| 神経調節性失神 | 29.0 |

| 肺塞栓症 | 0.6 |

| 消化管出血 | 2.4 |

| 原因不明の失神 | 29.6 |

失神の診断のながれ

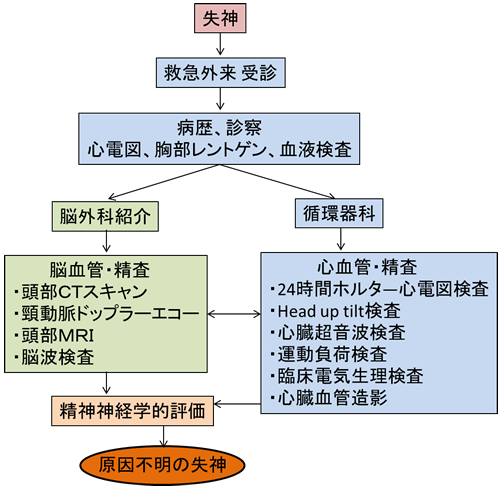

失神を来した患者様は、救急外来を受診し、病歴、診察、心電図、胸部レントゲン写真などの一般的な検査を行います。 起立性低血圧、神経調節性失神、心原性失神が疑われる場合は、循環器科で精密検査を行い、失神の原因を鑑別します。図1に主な検査が記載されておりますが、全てを行うわけではなく患者様の病歴・問診・診察から必要な検査を組み合わせて行います。脳血管性失神が疑われる場合は当院の脳神経外科への紹介となります。脳神経疾患、循環器疾患に異常が認められないような時は、精神神経学的検査を行い、それでも診断がつかない場合は原因不明の失神となります。

図1

どのように治療するのでしょうか?

失神の原因ごとに治療法が異なります。例えば、神経調節性失神では、脱水や長時間の立位、飲酒を控えるなどの生活指導が治療の中心となります。 起立性低血圧による失神でも急激な起立を避け、降圧薬など内服薬の調整、弾性ストッキングの着用などにより治療を行います。 一方、心原性失神では、ペースメーカー治療、薬物治療などが必要となる場合があります。